2025年9月20日,守仁心学苑刘志高院长带领专家团核心成员登临浚县大伾山,踏着五百年前心学大师王阳明的足迹,在石径幽谷间捕捉“心即理”的微光。山不高而灵秀,石不奇而沉稳,林木葱郁间仿佛仍回荡着王阳明龙场悟道后的沉吟。

大家缓步而上,非为征服高度,实为探寻内心;非为观景览胜,实为与古人精神相接。刘志高院长对阳明心学鞭辟入里的讲解,让大家深深体会到阳明心学的智慧。

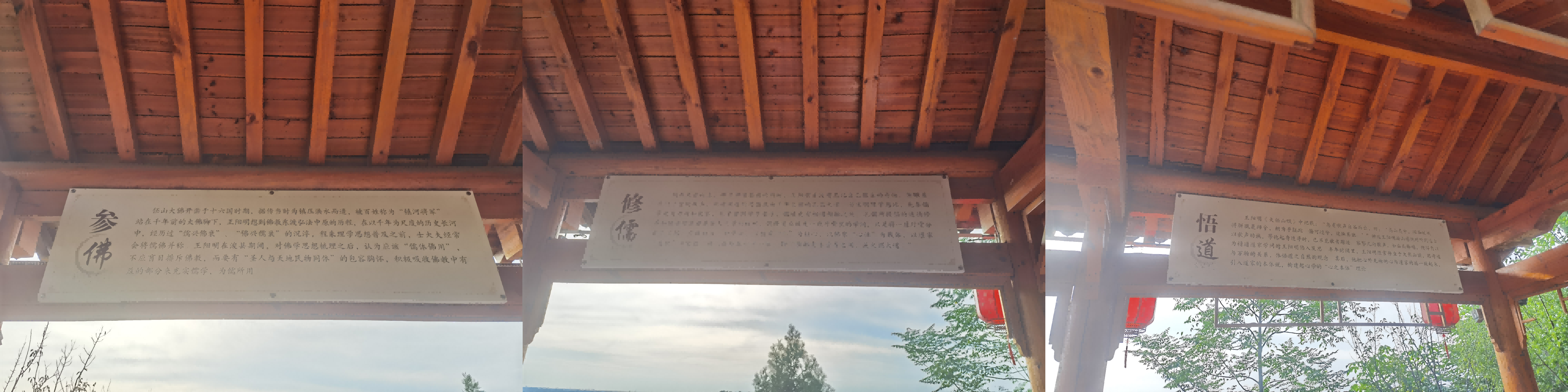

大伾山的石阶蜿蜒如思绪,一步一景皆成哲思注脚,参佛、修儒、悟道。佛曰“即心是佛”,阳明先生言“心外无物”,皆将终极关怀归于本心。然阳明之不同于佛者,在于他不离世间而求超越,不断人伦而证菩提。那个端坐蒲团的身影,那个在官场奔波的儒者,那个在军中运筹的统帅,皆是他“事上磨”的生动注脚。佛家的空寂与阳明的实学,在此山中奇妙交融。

站在阳明书院门前,顿觉豁然开朗,让人忽然明白阳明心学之革命性。阳明先生虽批判朱子学之支离,却从未背离儒门根本。他的“致良知”不是凭空而来,而是对孔孟之道的创造性回归。他将高高在上的“天理”拉回人心,使道德修行不再是外在规范的机械遵循,而是内在良知的自然流露。这种将抽象哲理转化为生命实践的智慧,在我们服务家庭、疗愈孩子时尤显珍贵。我们不必外求什么绝对真理,只需向内觉察那份本自具足的良知,便能在纷繁世事中找到定盘针。

登至山顶,一道观立于危岩之上。观门两侧“道法自然”“无为而治”的楹联已被风雨侵蚀,却更显道韵悠长。老子说“为学日益,为道日损”,阳明先生则强调“减得一分人欲,便是复得一分天理”。二者皆主张去除外在遮蔽,回归本真状态。但阳明之道非避世之道,而是经世致用之道。他的“知行合一”将道家玄思落地为人生实践,使虚无缥缈的“道”变成了可以体证、可以履行的生命智慧。

独立大伾之巅,四望苍茫。远处田畴如棋,村庄点缀其间;近处松涛阵阵,山鸟时鸣。在这天地交汇处,大家对阳明心学有了更深体会。它的伟大不在于体系严密,而在于直指人心;不在于辞藻华丽,而在于实践品格。阳明先生当年在此行走时,想必也是如此感受着自然的启迪,将山水之灵气转化为思想的活力。

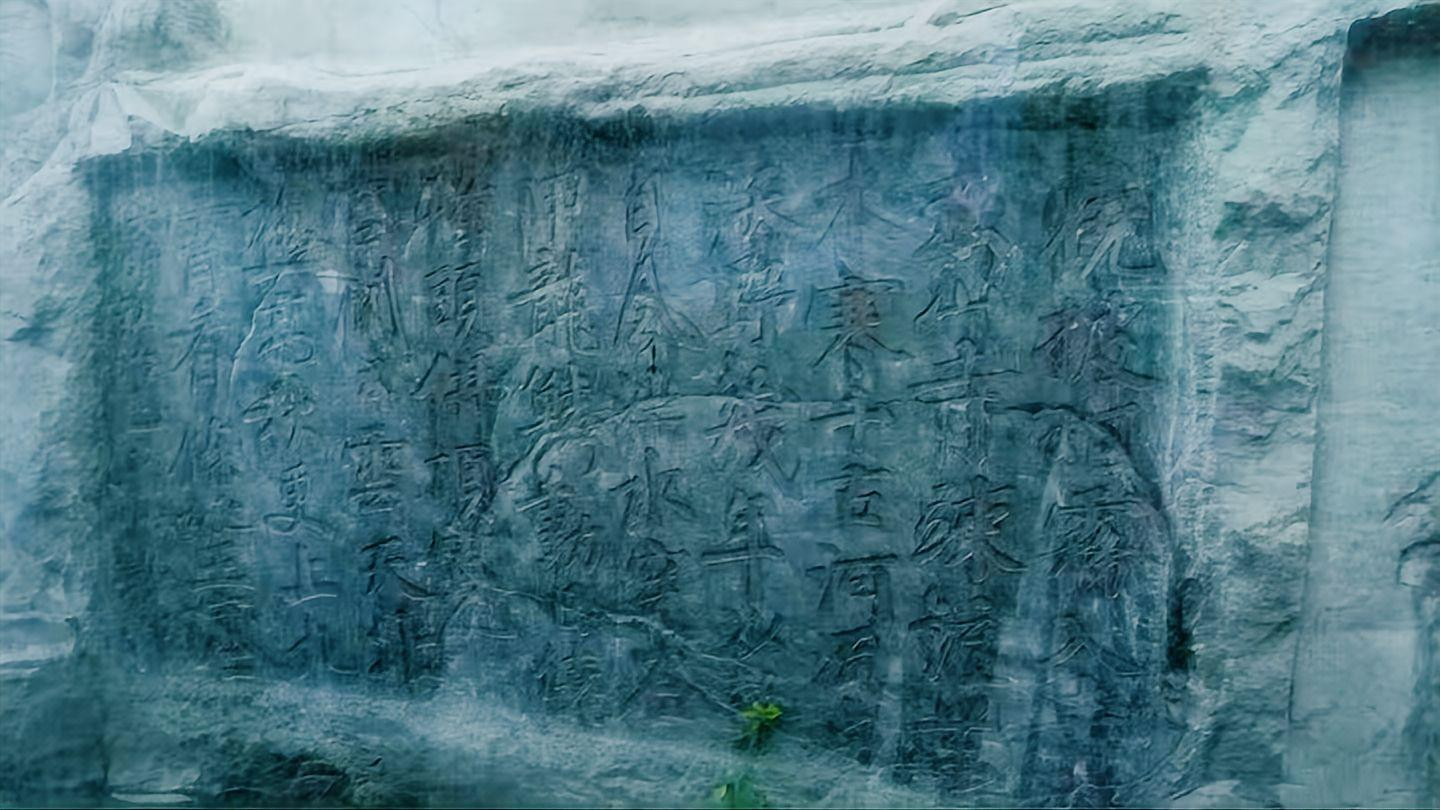

在阳明先生《登大伾山诗》的手迹前,忽然明白阳明先生所说的“心外无物”并非否定客观世界,而是指出世界的意义由心赋予。大伾山还是那座山,但因有了心的观照,便不再是纯粹的地质存在,而成为了思想的载体、智慧的象征、文化的记忆。

此次【阳明先生登大坯山】致良知研学之旅,实则是一场寻找自心的旅程。山终是山,水终是水,但因心的觉悟,一切都有了不同境界。或许这就是阳明心学最深刻的启示:改变世界,从认识自心开始;追求真理,从体察本性起步。大伾山之行结束了,但心的修行才刚刚开始。在这条路上,每个人都是行者,每一步都是悟道,每一刻皆可致良知。正如刘志高院长所说:在服务家庭的道路上,心在助人上,没有天花板!

踏上归途,大伾山渐行渐远,但那份对心学的体悟却愈发清晰——真理不在远方的圣殿,而在当下的生活;智慧不在深奥的经典,而在纯净的本心。这便是阳明先生穿越五百年时光,给予现代人的最好礼物。

守仁心学苑也将继续秉承“致良知为本、精专业立身、尽智慧助人”的宗旨,守正创新、用心服务,深耕心理咨询与家庭教育领域,让更多家庭因我而福!